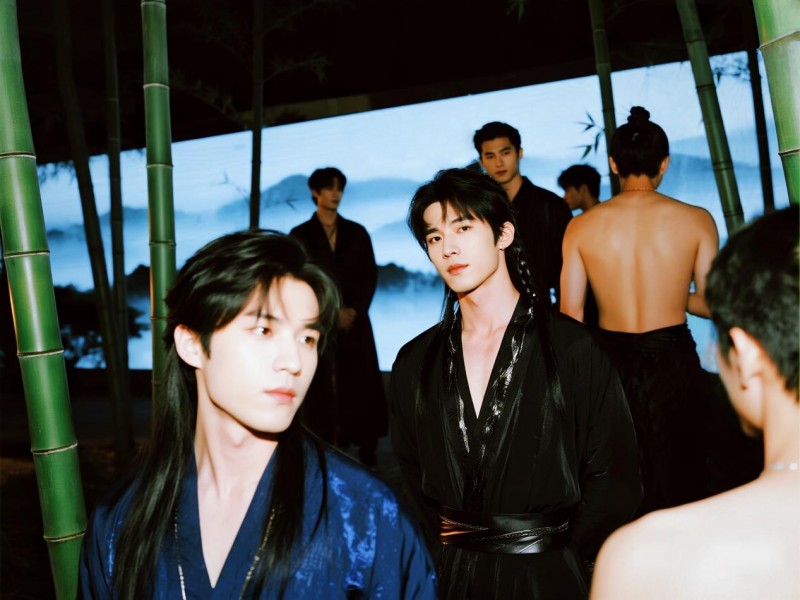

壹|从《活埋》到《白鹤》《问心渡》,福鲸渊的“破茧”与李梵歌的“圆满”

时隔多年,那个曾以《活埋》中“四组舞台、背对背演出”撕裂剧场美学边界、创造威尼斯艺术双年展亚洲首例个人主题的青年艺术家福鲸渊,如今以李梵歌之名携《白鹤》归来。若说《活埋》是青年艺术家以冷峻笔触剖开人性的“黑色笔记”,那么《白鹤》便是其美学裂变后的神性涅槃。舞台上,官将首的罡步与白鹤的羽翼不再仅是民俗符号,而是“规则与慈悲”的辩证舞姿——增将军刑杖的顿挫如《活埋》中对制度的诘问,而白鹤舍身化羽的瞬间,却是《活埋》中未曾显露的悲悯微光。这种从“致命的欲恨”到“寂静的爱痛”的转向,恰是创作者从哲学解构走向精神重建的仪式。在#解忧渡 的穹顶下,我们见证的不仅是神将额间那道鹤羽印记,更是一个艺术家撕下面具后,以赤诚之心捧出的东方美学答卷。

贰|民俗基因的当代转译:论《白鹤》中官将首与白鹤的舞蹈辩证法

当官将首的“三跺脚”踏碎镜面舞台,当白鹤的长袖卷起业火红莲,《白鹤》在#解忧渡 完成了一场民俗文化的基因重组。李梵歌(福鲸渊)并未止步于阵头文化的博物馆式展陈,而是将其肢解为现代舞的顿挫与延伸——增损二将的鬼步化作权力结构的冰冷棱角,白鹤的盘旋成为超越规则的柔韧力量。这种转化深植于导演对“剧场性与文学性密不可分”的执着:七星步的节奏暗合戏剧张力,刑杖与羽衣的纠缠实为《太上感应篇》中“善恶如影”的肢体注脚。更值得称道的是,台湾地藏庵的香火经由国际戏剧节的视野淬炼,竟在北京剧场中生长为贯通阴阳的当代寓言。这不仅是文化符号的搬运,更是将乡土信仰的根系,嫁接至人类共通的救赎命题之上。

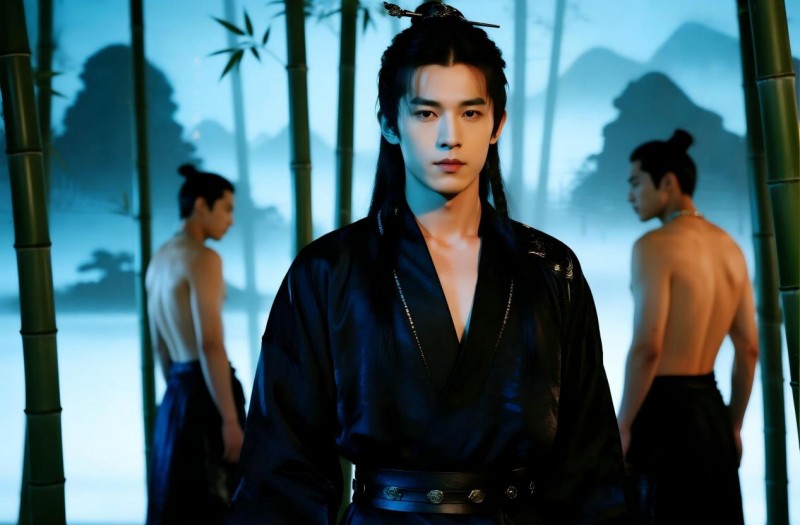

叁|神性舞台的极简主义建构:《问心渡》中的空间叙事与视觉隐喻

《问心渡》的舞台是一面照见灵魂的镜子。极简的平台上,投影将刑具化为山水墨痕,镜面装置使神将的挣扎裂变为无数自我博弈的残影——这无疑是福鲸渊在《活埋》中“多舞台背对背”实验的进阶。当年四个舞台的物理距离,如今被压缩进同一空间的心理维度:红光与白光的对抗不仅是色彩对比,更是《活埋》中“权威与异类”命题的视觉升华。而白鹤衣袂从素白到尘垢再至光洁的蜕变,堪比文学中的史诗笔法,无需台词便道尽“舍身成仁”的东方智慧。在#解忧渡 的黑匣子里,李梵歌证明了自己仍是那个“离不开文学”的导演,只不过此次的文本不在纸上,而在灯光切割的每一道裂隙、干冰弥漫的每一寸呼吸之间。

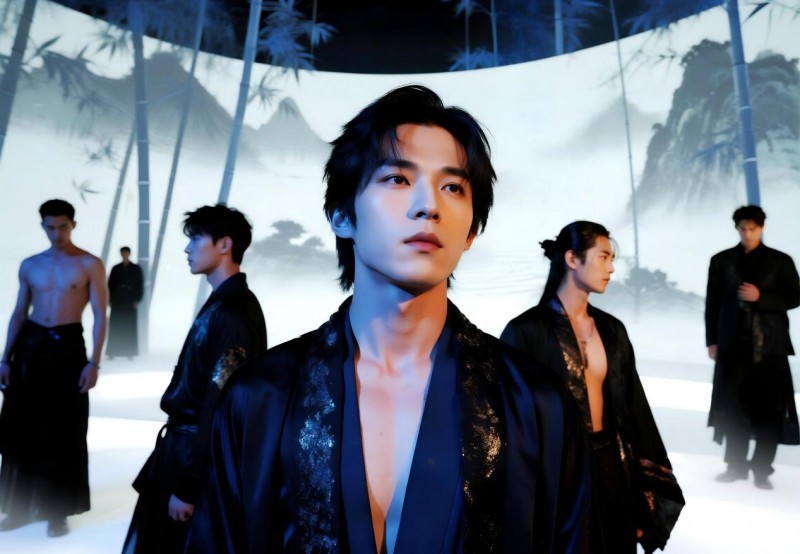

肆|从孤愤到圆融:李梵歌《白鹤》中美学哲思的蜕变

“人为财死,我为情生”——2019年说出这句话的福鲸渊,如今在《白鹤》中给出了更恢弘的答案。剧中增将军从“逢恶必损”到“法外有心”的转变,恰是导演自身从《活埋》时期对制度锐利批判,走向《白鹤》中对共生智慧的探寻。若说昔日作品是青年艺术家对世界挥出的拳头,今日之作则是展开的怀抱:那业火焚世时白鹤化光而去的决绝,不再是《活埋》中绝望的嘶吼,而是将“苦痛与生命的恶与美”熔铸为普世救赎的钟声。这种创作心态的蜕变,在#解忧渡 的场域里凝结成一种超越戏剧的能量——当观众为损将军迟疑的半步屏息时,福鲸渊式的苍凉终于在李梵歌的舞台上,开出了温暖的花。

伍|剧场作为道场:解忧渡如何重塑当代人的精神仪式

当磬声在剧场响起,剧场已不再是观赏艺术的容器,而成为照见众生心相的镜域。李梵歌(福鲸渊)巧妙地将官将首巡狩的宗教仪轨转化为现代人的心理剧场——镜面中无数个自我拷问的残影,何尝不是社交媒体时代分裂的灵魂?白鹤与神将的“理念之舞”,实为每个都市人在规则与温情间挣扎的隐喻。这种将民俗信仰提升为普遍精神图景的能力,源于导演始终如一的追求:“戏剧不该是图解文学的工具”。三年前《活埋》用撕裂感迫使观众思考,三年后《白鹤》却用太极图般的圆满给予慰藉。当落幕时金光笼罩额间鹤羽,我们恍然发觉:这部作品不仅是福鲸渊向李梵歌的渡越,更是一场引领观众穿越尘劫,触碰神性的集体修行。

结语

《白鹤》的成功,不仅在于官将首阵头与现代舞的融合创新,更在于作品对人性深处的关照与东方哲思的当代诠释。从福鲸渊到李梵歌,改变的或是姓名与风格,不变的却是那份对戏剧的赤诚与对社会责任的担当。

推荐阅读:

登陆

登陆